As crianças abordam os riscos melhor que nós…

A argentina Maria Emília López é uma das vozes mais sábias quando falamos de primeira infância e literatura. Suas palavras emanam sabedoria, conhecimento e muita ternura; seu discurso sobre a infância está cheio de confiança no que a criança vive a cada momento, como um exercício de leitura do mundo, intimamente ligado aos livros que vêm depois. Ler o mundo, desde um lugar de respeito, é um primeiro passo imprescindível que pode levarmos a amar os livros. Falamos com ela em São Paulo, em sua passagem pelo Seminário internacional “Arte, palavra e leitura na primeira infância”.

Eva Martínez – Como você associa a arte com a primeira infância?

María Emilia López – São estados do humano que têm formas muito similares: o artista pensa de uma forma menos ligada ao representacional, pensa no amorfo, no abstrato, na possibilidade de estabelecer relações entre as coisas que não são dadas pelos significantes. Os bebês e as crianças pequenas têm esse tipo de matriz de pensamento. Nessa primeira etapa da vida, onde a linguagem não entrou de todo, toda essa questão perceptiva amodal está sumamente viva criando relações, criando conceitos, criando, como no artista, que conserva também essa capacidade de relações múltiplas e essa capacidade de percepção.

EM – O que ocorre depois?

MEL – Quando se entra na vida mais convencional isso vai se perdendo, ainda que existam pessoas que seguem transitando por experiências artísticas, de jogo, de maior liberdade, em que conservam este aspecto perceptivo muito mais vivo. Chegar ao mundo implica entrar na linguagem, senão, não há possibilidade de inserir-se na cultura, nem possibilidade de pensamento psíquico. Mas a linguagem pode atuar como uma faca de dois gumes: se por um lado permite entrar no coletivo comunicacional e compartilhar com o outro; por outro lado vai enrijecendo a percepção. A linguagem nunca vai poder nomear tudo, e nessa primeira etapa de vida onde não há muita simbolização psíquica, porque não há demasiada linguagem, toda essa questão perceptiva está vivíssima.

EM – O que pode fazer a família ou a creche para preservar essas capacidades na criança?

MEL – Creio que há algo muito importante que tem que ver com a liberdade, com a brincadeira espontânea. Garantir muito tempo de brincadeira espontânea é uma chave importante. O adulto pode agregar, observar, escutar, oferecer materiais ricos… mas não deveria ensinar o que fazer com eles. O ensino tem uma matriz de que alguém sabe e ensina ao outro. Penso que às crianças pequenas temos que transmitir algumas coisas, realmente, mas há outras que elas têm todas as capacidades e todo o direito de descobri-las por si mesmos, e fazer suas próprias relações. No entanto, uma criança somente descobre se tiver sido exposta a suficientes materiais e suficiente espaço aberto para poder explorar, se o significado está muito fechado não há nada para descobrir aí.

EM – Isso é o que deveria preservar a escola infantil como especificidade nesta etapa da vida?

MEL – Não é o mesmo entrar na escola aos 40 dias, que aos três anos ou aos cinco anos. Quando uma criança tem consciência de si, toda a linguagem construída, controla esfíncteres, corre, salta, dança…está equipado com uma série de traços psíquicos, físicos e sociais que lhe permitem certa relação mais direta com o mundo do conhecimento. Quando recebemos uma criança que tem 45 dias de vida, três meses ou um ano, o que está em jogo é a constituição que depois vai permitir-lhe chegar a um lugar para o conhecimento. Esta constituição psíquica tem que ver com as relações de apego, com os processos de separação precoce, com a demanda de um bebê a um adulto corporal e psiquicamente disponível… O bebê humano necessita de relações de um a um, as instituições maternais não são só lugares educativos, mas de desenvolvimento em um sentido mais básico. Se não se pensa assim, não aparecem as condições para que um bebê possa aprender, criar…crescer saudável.

EM – A ideia da escola infantil como um lugar maternalmente nutritivo, como una prolongação dos braços da mãe …

MEL – Frequentemente, a metodologia de trabalho com os bebês está atravessada pelos conteúdos curriculares cognitivo-motor e há uma ignorância profunda do que fazermos com o vínculo precoce, com a separação mamãe-papai-bebê, de que maneira preenchemos esse tempo de apego, como construímos apegos alternativos… esta base psicológica do vínculo precoce está muito ausente na educação inicial. Em algumas escolas encontramos dez bebês, uma cuidadora e uma auxiliar que vai e vem; se um bebê começa a andar, o trocam de grupo porque tem uma maior aquisição motora e se acredita que vai se atrasar se permanecer com o grupo dos que engatinham. Porém, em muitas ocasiões, o mais importante para esse bebê é manter seu vínculo de apego com seu grupo. Se anda, se engatinha, é um alimento para todos, não vai ter nenhum inconveniente em ficar em seu grupo se os demais não engatinham.

EM – Como se concretizaria essa ideia de fomentar a vinculação na escola e potenciar o vínculo familiar?

MEL – Não existe um tempo das mães e dos pais suficientemente prolongado e intenso no centro infantil. Em muitas ocasiões se trata de “expulsar” as famílias, de não dar espaço para que a mãe esteja triste e preocupada. É como apagar um ato de emoção da criança e da mãe. Nós queremos que a mãe venha, queremos escutá-la se tem vontade de chorar e que fique muito tempo nos primeiros dias no centro, para que possamos ver como ela faz. Vamos tomar seus hábitos, vamos ver como faz as coisas com seu filho e depois disso, ela vai nos ver trabalhando. Quando essa confiança está construída, é ela que decide quando deixar seu filho, quantas horas, etc. Isto somente pode funcionar de um modo amoroso.

EM – E também vai facilitar também o processo de separação…

MEL – Facilita o processo de separação e facilita a possibilidade desse bebê de entrar nesses estados simbólicos. Isto tem a ver com a aprendizagem e com o cuidado que damos à questão afetiva. Em um centro infantil, o eixo do trabalho deve ser o vínculo afetivo, a criatividade e o brincar…. Durante os três primeiros anos de vida os bebês estão construindo o aparato de pensar. Se esse aparato se baseia em função de uma carência afetiva, sempre vai ter um estado de ansiedade, porque preocupa mais recuperar o outro que explorar o mundo. E se se constrói em cima de normas excessivamente escolarizantes é muito difícil ser, então, uma pessoa autônoma, criativa, solidária, porque todo o tempo você está tratando de resguardar a si próprio, já que teve muito pouco disso.

EM – Há quem diga que, se deixarmos que a criança siga seu impulso, suas necessidades, talvez ela não demonstre nenhum interesse pela cultura simbólica, e é por isso que temos de avançar e mostrar-lhe letras, livros …. Isso parece contraditório com respeito a suas necessidades.

MEL – Pergunta interessante. Nós oferecemos todos os materiais da cultura que podemos e isto quer dizer que os livros estão disponíveis desde os 45 dias de vida. Quando os bebês chegam estão os livros, as nanas, as canções, o teatro de objetos… Creio que a chave é o modo como nos aproximamos disso. Jamais ensinamos a ler, embora leiamos com eles todos os dias, todas as vezes que queiram. Lemos desde que são muito pequenos, todos as crianças têm bibliotecas nas salas e as usam todas as vezes que queiram. Às vezes leem sozinhas, às vezes com o educador, às vezes em pequenos grupos, às vezes lemos para apenas um…

EM – Não existe uma organização, um horário para trabalhar a leitura?

MEL – Nunca consideraríamos que o momento da leitura fosse uma ou duas vezes por semana. Nem que a educadora escolha o livro porque lhe parece o mais conveniente, nem que ponha as crianças em círculo e lhes peça que estejam atentos para ler um livro inteiro. Esse leitor se formou lendo fragmentariamente, lendo a página que mais lhe interessa, mexendo nos livros, chegando perto quando alguém lê… O que notamos é que no último nível aparece neles espontaneamente um interesse muito grande pela leitura e pela escrita convencional, começam a pedir como se escreve seu nome e o nome de seu amigo, começam a aparecer relações com as letras, com as palavras. Nós só acompanhamos esse interesse, jamais vamos fazer uma proposta de escrita, unicamente se aparece algo muito forte e estamos acompanhando seu interesse.

EM – E o que ocorre depois, na passagem para a escola primária com a aprendizagem da leitura?

MEL – Temos tido muitas crianças que ao terminar seu grupo de 3 anos estão escrevendo avançadamente. Faço o acompanhamento de nossas crianças de 4 e 5 anos quando vão para outras escolas. Muitos vão para escolas públicas e o que observamos sistematicamente é que entre os 4 e os 5 anos todos se alfabetizam no sentido convencional, sem nenhuma mediação particular mais que o intercâmbio com os livros. Esse interesse pela leitura perdura para sempre. No centro organizamos duas feiras de livros por ano, onde há uns 3000 livros em exposição para as crianças e famílias. Temos adolescentes que regressam como ex-alunos com seus irmãos, que se tornaram grandes e apaixonados leitores. Não temos intenção de desenvolver precocemente nenhuma aprendizagem.

EM – Assim, o adulto não deveria fazer quase nada, para deixar que a criança aprenda a interagir livremente com os livros?

MEL – Um âmbito de liberdade não é um âmbito onde não acontece nada. É um âmbito de observação para nós, onde todo o tempo estamos medindo o que acontece, que fruto deu isso ou aquilo, o que acontece com aquela criança, de que maneira podemos complexificar uma situação para que produza sensações diferentes ou novas relações… Dar liberdade para julgar e converter-se em um bom observador está muito longe de não fazer nada e é um potente exercício ao mesmo tempo.

EM – Pensando na prática, para famílias com crianças pequenas, que seria o adequado para aproximar a leitura, que tipo de livros, com letras, sem letras…

MEL – Pensando na literatura, o primeiro que pensaria é não eleger nenhum livro com um fim didático, mas escolher um livro do ponto de vista da fantasia. Pode ser que haja um livro sobre números muito bom e muito artístico, mas não deveria escolhê-lo porque quero ensinar os números, e não porque é um livro bonito. Livros que tenham que a ver com a fantasia, livros que narram pequenas histórias, livros sem palavras, livros de poesia, livros que só se pode abordar cantando… Nem se quer pensaria na materialidade: há livros de cartão que podem romper-se nas mãos de um bebê, mas se colam e pronto A criança vai aprendendo a folhear o livro cuidadosamente. Pensaria em livros que lhes resultem divertidos, que lhes provoquem um enigma, que lhes interessem…

EM – Mas há quem creia que alguns livros podem provocar ou despertar medos ou outras emoções negativas na criança.

MEL – Diria que os livros quase nunca têm riscos. Algo que assusta muito os pais é se contam uma história de medo, como afetará o medo de seu filho, ou se a criança entenderá uma história sem palavras, ou se compreenderá o final desse conto… As crianças têm a capacidade de abordar o risco muito melhor que nós.

EM – Um exemplo?

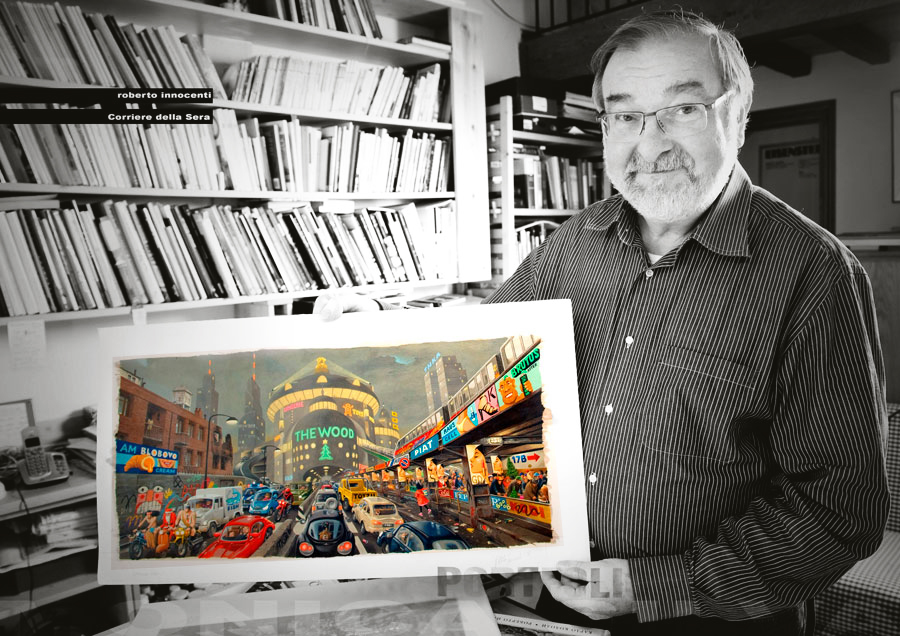

MEL – Ivar da Coll tem um livro que se chama Tenho medo, no Brasil publicado pela Editora Livros da Matriz. Eusébio tem medo e não consegue dormir, vai buscar outro animalzinho que o consola e o animalzinho lhe deixa dormir um pouco em sua casa, logo lhe acompanha para casa e Eusébio adormece. Mais simples impossível. Com os anos ele fez uma nova versão, onde o texto é praticamente o mesmo, mas o converteu em um livro-álbum onde dedica páginas duplas, sem palavras, aos medos de Eusébio. São monstros horríveis e fazem coisas que as palavras não dizem. Há uma dupla página onde um monstro rapta o bebê de uma família. Esse é o Grande Medo. Líamos esse livro no centro infantil, e uma das educadoras o leu em um grupo de 3 anos. No dia seguinte, um menino chamado Juan pede a mesma história a mesma educadora. E na terceira leitura do livro no grupo, uma menina diz: “estão roubando o filho”. Se faz um silêncio. As professoras não sabem o que responder. Juan diz: “não se preocupem, nós vamos devolvê-lo ”. Se levanta, imagina que recolhe um bebê e o coloca ao lado da ilustração da família. “Aí está”, acrescenta. A partir desse momento, cada vez que a professora lia o livro e chegava nessa página, as crianças diziam “não se preocupem, nós vamos devolvê-lo”. A mim me parece um exemplo incrível de como as crianças buscaram uma solução para seu medo, e ademais “escreveram”, porque se realizou como uma fórmula ao longo de todas as leituras. Foi lindo.

Conheça Um mundo aberto – Cultura e primeira infância,

livro de María Emília López publicado pelo Selo Emília

Leia o texto “A emancipação dos bebês leitores”,

em Caderno Emília Nº 1.

Agradecemos ao Instituto Emília e a Comunidade Educativa CEDAC as facilidades para a realização dessa entrevista no marco do Seminário internacional Arte, palavra e leitura na primeira infância, São Paulo, Brasil, 2018.