Meu primeiro contato com a obra de Shaun Tan foi em 2006, na Feira de Bolonha. The Arrival (A Chegada) talvez tenha sido um dos livros que me causaram mais impacto, surpresa e admiração. A partir de então fui atrás de sua obra e considero um marco na minha carreira de editora ter sido a responsável pela publicação dos seus primeiros livros no Brasil: A árvore vermelha e A chegada.

Gostaria muito de fazer uma entrevista pessoalmente com ele– e espero, ainda o farei. Esta entrevista realizada pela equipe da Revista Babar, concretiza em parte esse sonho: aproximar do leitor brasileiro este autor e ilustrador surpreendente.

Dolores Prades

Shaun Tan (Perth, Austrália, 1974) é uma das vozes mais originais e interessantes dos últimos anos no mundo do livro ilustrado. De pai chinês e mãe australiana, cresceu em um bairro residencial, e começou a se interessar por desenho desde muito cedo, ainda que ao terminar a escola tenha se inscrito em um curso de ciências. Por sorte, sua paixão pelo desenho e pela escrita triunfaram, e se graduou em belas artes e literatura inglesa na Universidade de Western, Austrália. Durante seus estudos, realizou pequenos trabalhos de ilustração em fanzines, jornais, capas de livros, cartazes…, o que, afirma, serviu para aprender muita técnica. Ao terminar a universidade, se aproximou do mundo da literatura infantil e juvenil, e realizou seus primeiros álbuns no final dos anos 1990 com o escritor Gary Crew, que também lhe ajudou a superar o preconceito de que este tipo de livro era somente para crianças.

Deste esse momento, em sua breve mas intensa carreira, tem produzido alguns dos livros mais emblemáticos dos últimos tempos, como o aclamado A chegada, 2006 ou A coisa perdida (The Lost Thing, 2000). Este último se converteu em um curta-metragem de animação, dirigido por ele mesmo, que ganhou um Oscar em 2011. Nesse mesmo ano recebeu também o Astrid Lindgren Memorial Award, um prestigioso prêmio que previamente obtiveram autores como Maurice Sendak, Christine Nöstlinger ou Philip Pullman.

Suas obras nos transportam a mundos desconhecidos mas ao mesmo tempo familiares, repletos de criaturas fantásticas e de um simbolismo que resulta evocador e inspirador para o leitor. A origem é um dos temas recorrentes em seus livros, fruto provavelmente de sua história familiar, e alcança sua maior expressão em A Chegada, ainda que também esteja presente em A coisa perdida ou Contos de lugares distantes. Outros livros, como o recente As regras do verão, nos remetem a paisagens e lembranças infantis, a vida nos subúrbios. Muitas de suas ideias, reconhece o próprio Shaun Tan, partem da intuição e do acaso, de esboços sem significado aparente que logo ganham vida e dão uma faísca de luz.

Revista Babar – Suas influências na infância e adolescência são as mais variadas, desde os livros de Roald Dahl a histórias de ficção científica de Ray Bradbury ou John Christopher, e filmes como Star Wars ou séries como Além da imaginação (The Twilight Zone). Com antecedentes como estes, alguém poderia pensar que se converteria em um grande escritor ou ilustrador de relatos e contos de fantasia e ficção científica. Por que encontrou no álbum ilustrado a melhor maneira de expressar-se?

Shaun Tan – É uma boa pergunta, e a resposta tem mais a ver com as circunstâncias que com minha ambição ou minhas influências. Na realidade, em minha juventude comecei a ter um grande interesse em tornar-me escritor de ficção científica, e escrevi dezenas de relatos curtos que enviei a diferentes revistas, depois disso meus interesses se voltaram um pouco mais a ilustração de ficção científica. Quer dizer, ilustrar relatos de outras pessoas, que sinceramente, eram muito melhores que os meus. De todo modo, sempre penso que poderia voltar a ser um escritor de ficção científica, e continuo escrevendo pequenas histórias em meus cadernos, nas quais se nota influência de Bradbury, Além da imaginação…

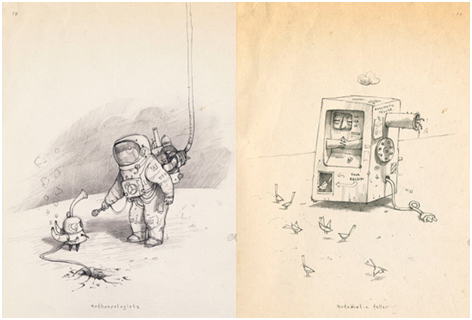

Astro-artista (esboço)

Para contar de maneira bem resumida, quando chegou o momento de buscar trabalho depois de terminar meus estudos em arte na universidade de Western, Austrália (que não me qualificava para nenhuma profissão em particular), a ilustração me pareceu uma boa opção. Ao menos, havia certa demanda de trabalho, especialmente como capista, e depois como ilustrador de livros infantis, assim isso é o que acabei fazendo. Era uma forma de ganhar a vida sem deixar de ser criativo, e me deixava tempo livre para pintar (geralmente paisagens semi-abstratas, minha outra grande paixão).

Interessei-me cada vez mais pelo álbum ilustrado depois de ver alguns que eram um pouco experimentais, e não somente dirigido a crianças, e me dei conta de que era um formato genial e poético. Está a meio caminho entre uma história e uma exposição de pintura, e me permite certa flexibilidade na estrutura que provavelmente sempre busquei como escritor. De toda maneira, encaixava bem com meu talento naquele momento, de modo que depois de ilustrar alguns álbuns escritos por outras pessoas, comecei a escrever os meus próprios, começando por A coisa perdida, que agora se converteu em um livro cult, por assim dizer, ao menos aqui na Austrália. De modo que continuei por esse caminho.

Nunca me senti especialmente atraído pela ideia de escrever um romance, apesar de que creio que seria capaz de fazê-lo. Minha mente trabalha melhor com histórias curtas, pode ser porque este conceito seja mais próximo da pintura. Basicamente, vejo os álbuns ilustrados como relatos curtos, experiências breves e muitas vezes peculiares que convidam a refletir sobre grandes questões filosóficas.

RB – Não encontramos referências à Lewis Carrol entre suas influências, mas algo de seu universo nonsense nos remete a ele. Não lhe deixou alguma marca Alice no país das maravilhas? Foi sua leitura na infância?

ST – Na realidade não, o li quando já era adulto, e tampouco nesse momento foi uma grande influência. Não estou seguro de porque não, porque eu também vejo muitas similaridades. Acho que talvez me pareceu que tinha um estilo demasiado errático ou antiquado, especialmente a personagem de Alice, e como responde às coisas com exclamações que parecem bastante irracionais… A verdade é que não gosto muito dessa história! Apesar do simbolismo ser genial, e penso que meu livro A árvore vermelha tenha fortes paralelismos com Alice no país das maravilhas, ainda que não sejam conscientes, e pode ser que tenha mais que ver com o feito de que Carroll tenha calado muito fundo no imaginário popular. Quer dizer, influenciou enormemente as correntes surrealistas de língua inglesa, especialmente no terreno da literatura infantil.

RB – Você cresceu em uma casa cheia de desenhos e de livros? É essa a chave para desenvolver inquietudes artísticas e culturais? Que fazer quando uma criança não dispõe destas influência em sua infância?

ST – Bom, em nossa casa não havia livros, mas usávamos muito a biblioteca municipal, e meus pais haviam tido durante toda sua vida grande interesse por desenho: seu apoio total e sem reservas foi a chave. Basicamente, creio que todas crianças têm inquietudes artísticas e culturais, tão somente necessitam espaço para desenvolvê-las, e apoio para seguir seus interesses. Meu irmão, por exemplo, teve desde muito pequeno interesse por rochas e fósseis, e ao final se tornou um geólogo. Ele queria um capacete de geólogo, microscópios e coisas assim, eu queria tintas e papel, e, afortunadamente, meus pais nos proporcionaram ambas as coisas. Nos deixaram ser o que queríamos ser, e fazer o que queríamos fazer.

RB – Você reconhece que “Há poucas coisas que me agradem mais que o desenho de observação. Interessam-se especialmente as tensões entre as formas naturais e as criadas pelo homem”. Existe um contraste enorme, ainda que um paralelismo de conceito, entre esses quadros naturalistas, geralmente paisagens urbanas, com as ilustrações de seus livros, cheias de seres fantásticos e cenários oníricos. Sua obra se centra, no fundo, na relação entre o natural e o artificial? Entre a realidade e a ficção?

ST – Sim, bastante. Cresci em um subúrbio que estava meio urbanizado, com muita natureza, com uma parte voltada para o mar bastante selvagem, e nossa família costumava acampar com frequência no deserto do sudoeste da Austrália, de modo que sempre fui consciente da diferença entre natureza e cultura. No colégio estava muito interessado na ciência (mais que na arte), especialmente em biologia e evolução, no fato de que os humanos são no fundo animais que provem do mundo natural mas que preferiram construir seu próprio mundo artificial.

Isto explica também meu interesse pela ficção científica e pelo surrealismo, o fato de que no núcleo da sociedade humana há um estranhamento natural, um espírito dividido. Em certo aspecto, o mundo em que vivemos atualmente é uma visão bastante particular, se pensar no tempo geológico, ao mesmo tempo milagroso e destrutivo. O grande problema de nosso tempo é resolver as tensões entre natureza e cultura, e isto não só é um problema ecológico, mas também espiritual, considerando-nos a nós mesmos como animais em um planeta compartilhado. De qualquer forma, dou muitas voltas em torno deste tema, e isso se reflete consciente e inconscientemente em meu trabalho, ainda que esteja escrevendo um conto divertido e simpático sobre nada em particular (como em A coisa perdida). Sempre há certa ansiedade sobre a maneira de relacionarmos com a natureza, e os problemas da tecnologia, e a forma em que construímos realidades que poderiam estar mais próxima da ficção que da verdade.

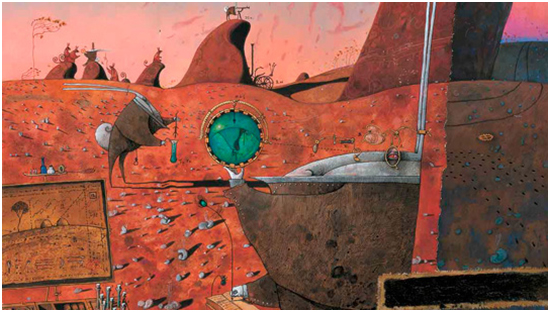

A coisa perdida

RB – Você afirmou em alguma ocasião que não pensa no leitor de seus livros quando cria uma história, e que no caso dos álbuns ilustrados há uma ideia equivocada de que pertencem exclusivamente ao mundo da literatura infantil. Quando descobriu isto?

ST – Principalmente no inicio, com um de meus primeiros álbuns, Os coelhos, que não via como um livro infantil em absoluto (é sobre a história colonial da Austrália, bastante sombria e abstrata). Mas as pessoas classificaram e venderam este livro dessa maneira, e isto gerou certa confusão e críticas inapropriadas, incluindo acusações de querer inculcar opiniões políticas nas crianças, algo que não poderia estar mais distante da verdade. Em todo caso, tudo aquilo me pareceu um pouco frustrante, porque como pintor e ilustrador de ficção científica não havia tido antes este problema: ninguém me perguntou a quem era dirigido meu trabalho. Imagine se tudo o que se diz, se pinta ou se escreve se etiqueta como literatura infantil, sem importar o que seja? É um grande problema! Ao final, como adulto que sou, o normal é que me interessem temas adultos.

Em todo caso, creio que isto está mudando, e há menos preocupação pelas categorias que antes. Um livro como A chegada surgiu em um momento melhor, quando esses preconceitos entre ficção de adultos e infantis, álbum ilustrado e cómic estavam desaparecendo. Ainda há muito caminho a percorrer, mas espero que chegue o momento em que os álbuns ilustrados sejam somente livros ilustrados e pronto, e possam ser classificados em qualquer lugar, não só na seção infantil da livraria ou biblioteca.

RB – No panorama do álbum ilustrado é interessante encontrar abordagens como as suas, que coloca perguntas abertas ao leitor, no lugar de dar as respostas. Que vantagens tem este enfoque?

ST – Principalmente permite fazer diferenças entre cada leitor: diferentes pontos de vistas, níveis de experiência e de criatividade, incluindo diferentes posições religiosas e políticas. Os livros mais convencionais certamente têm seu lugar, principalmente entre os leitores iniciantes, mas têm uma faixa muito limitada de interpretação. Se uma afirmação é feita, as pessoas só podem estar de acordo ou discordar. Mas se uma pergunta é feita, as pessoas podem tomar a direção que quiserem, e você sente como se estivesse falando “com” o leitor, em lugar de “para” o leitor. É a diferença entre uma conversa e um sermão.

Os coelhos

RB – Depois de Os coelhos, você não ilustrou textos de outros autores (salvo o livro de contos de Grimm). Se sente mais cômodo desenvolvendo sozinho suas ideias? Quais os desafios de ilustrar textos de outras pessoas?

ST – Prefiro ilustrar meus próprios textos, principalmente porque assim tenho o controle de ambos os lados da equação palavra-imagem. Isto significa que posso mudar as palavras com facilidade à medida que as imagens evoluem, ou inclusive descartá-las por completo, como aconteceu em A chegada. Também posso abandonar o projeto, ou convertê-lo em uma coisa completamente diferente, algo que normalmente acontece. Isto seria muito difícil de fazer em um contexto de colaboração, para não dizer que seria muita falta de educação de minha parte com o escritor.

Dito isto, trabalhar em equipe tem muitas vantagens, como ocorre no mundo do cinema. A principal é que você está obrigado a pensar para além de sua própria imaginação. Também no caso dos contos de Grimm, por exemplo. Muitas dessas histórias me eram tão alheias que nunca me ocorrera escreve-las nem em um milhão de anos. Por isto, obrigam a minha imaginação a viajar a lugares novos, a encontrar novas soluções visuais.

RB – Em vários de seus livros encontramos divertidas transformações de paratextos como guardas, páginas de créditos, contracapa… Que importância dá a estes elementos em um livro?

ST – Bem, gosto de pensar no livro como um objeto, e qualquer parte dele é potencialmente interessante. Aproveito desenhando as capas, por exemplo. São um pouco como a tela do cinema antes de que comece o filme (por que não imprimir coisas interessantes nelas?). Além disso, penso que se você é ilustrador o desenho também te interessa, até certo ponto, e às vezes são duas coisas difíceis de separar. Essa é uma das razões porque frequentemente uso texto escrito a mão, porque gosto que a tipografia pareça uma prolongação natural das ilustrações, quer dizer, outro tipo de traço que se pode fazer à mão.

RB – Você falou em seu blog de sua fixação por roupas e capacetes de mergulho, visto que este elemento se repete ao longo destes vinte anos de carreira em seus livros e esboços. É um símbolo de sua maneira de ver desde outra ótica, de ver o extraordinário no ordinário?

ST – Sim, pode ser. Voltando ao que falávamos antes de ficção e realidade, creio que a imagem de um escafandro pode ter algo que ver com o paradoxo de ser humano, uma criatura imaginativa e reflexiva, e também com preconceitos. Por um lado, temos a estupenda habilidade de aprofundarmos no mundo através de histórias, lembranças, escritas e outras tecnologias, podemos ver longe no tempo e no espaço, e entender múltiplos significados e complexidades. Mas esta mesma capacidade me parece uma forma de abstração, a criação de uma ficção elaborada, em certo sentido. Ao mesmo tempo que pode se ater a um ponto de vista particular, pode expandir os horizontes, como um escafandro. Esta dicotomia não tem por que ser ruim, visto que é necessária e interessante. Suponho que os artistas pensam muito neste problema, tanto quanto os cientistas, o fato de que só podemos aproximarmos da verdade mediante certas ferramentas, seja ela um pincel ou um microscópio de elétrons, uma história ou uma teoria. Cada uma delas pode ser reveladora ou enganosa à sua maneira, em muitos casos ao mesmo tempo.

Desenhos a lápis: Antropólogos e Contador automático

RB – O primeiro relato de Contos de lugares distantes nos apresenta um animal, “O búfalo de água”, que dá soluções enigmáticas a quem o consulta. Soluções que não parecem práticas nem imediatas, mas que lhes deixam “surpresos, aliviados ou encantados”. Alguém poderia pensar que este texto é uma alegoria de seu trabalho, e da literatura em geral. É este relato uma carta de apresentação? Representa sua forma de trabalhar?

ST – A verdade é que sim, ainda que só tenha me dado conta quando terminei o relato. A princípio pensei que era eu quem pedia ajuda ao búfalo, e logo me dei conta de que eu era o búfalo, no sentido de que um artista não pode dizer nada novo, mas pode indicar o caminho desde algo que já se sabia. Um bom artista não é aquele que diz muitas coisas, mas aquele que é bom sugerindo, convidando a que ir ao encontro de suas próprias interpretações.

RB – Em sua bibliografia, que não é excessivamente extensa, encontramos dois livros de esboços. Apreciamos como define o fato de rabiscar cadernos de desenhos: “É como lançar anzóis ao mar, tentando agarrar algo importante”. Em The Oopsatoreum pediram que escrevesse sobre uma série de inventos de uso desconhecido. Não é o mesmo que faz com os esboços, encontrar o significado de representações misteriosas?

ST – Sim, é uma boa maneira de ver. Através dos anos me dei conta de que é a melhor maneira de trabalhar, não tratar de converter uma ideia em uma forma, senão jogar ao redor das formas e logo observar que ideias há nelas.

Desenho que logo serviria de inspiração para os esboços de As regras do verão

RB – Em sua obra encontramos metáforas inteligentes e provocativas, e tendemos a pensar que isto foi fruto de uma cuidadosa reflexão, mas nem sempre é assim: “Muitas de minhas histórias começam de maneira bastante inesperada, sem uma clara intenção de minha parte”, você afirma. É a imaginação uma ferramenta mais valiosa para o conhecimento que a razão?

ST – Bom, eu não diria tanto. Creio que as duas são necessárias. Como escritor e artista, durante o processo criativo sempre há uma espécie de partida de tênis entre a razão e a imaginação. Por um lado, muita imaginação descontrolada é como um sonho ou uma alucinação – algo muito criativo que não tem porquê ser especialmente interessante. Por outro lado, muita razão ou intencionalidade pode ser muito significativo, mas não muito estimulante ou divertido. O difícil é tratar de encontrar um equilíbrio real. Movo-me constantemente para atrás e para frente quando desenvolvo relatos e quadros, experimentando diferentes versões, e a maior parte do tempo são, ou muito extravagantes ou muito óbvias (em minha busca de que sejam significativos). O que quero conseguir é isso que você comenta, algo lúdico e provocativo.

RB – Existe o perigo de que a obra seja mais significativa para o criador que para o receptor? Há um sentido de arte, um propósito final?

ST – Não tenho certeza de que haja um propósito ou um verdadeiro sentido na arte, ao menos eu sou suspeito desse tipo de afirmação. Uma das melhores coisas da arte é que na realidade não há regras, pode ser qualquer coisa, e para qualquer pessoa. De minha parte, estou menos preocupado com os princípios de funcionamento do que se a coisa funciona ou não. A única resposta que tenho sido capaz de encontrar em todos estes anos quando me pergunto “Que é a boa arte?” é esta: se é ou não é interessante. A boa arte é interessante, a má arte não o é.

Não importa a quem se dirige, penso que se somente o criador a considera interessante, não se produz muita comunicação, e a obra em si mesma pode resultar chata e hermética para os demais. Não há nada de mau ou bom nisso, não se pode ser escravo das modas ou do populismo, porque nem todo mundo necessita entender uma obra concreta. Mas o sucesso precisa ser medido com certos parâmetros objetivos, e me sinto frustrado pela arte que poderia ser acessível, mas por alguma razão o artista não se preocupou em fazer assim. Às vezes penso que há artistas que tentam ser obscuros de propósito, e isso não faz nenhum bem a ninguém.

Paisagem imaginária: torres azuis

RB – Nesses dois livros de esboços, em sua página na internet e em seu blog, você teorizou muito sobre ilustração, literatura infantil, e sobre cada uma de suas obras, de uma maneira muito informativa e pedagógica. Para seus leitores este é um material excelente. Mas, qual a importância dessa reflexão para você?

ST – Em muitos casos, se trata só de pensar em voz alta! Aprendo sobre mim mesmo lendo estas reflexões tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas, na realidade foram escritas originalmente para apresentações ou conferências, e pensei que outros leitores de meus livros poderiam acha-las interessantes. Também gosto de defender os álbuns ilustrados, e contribuir para que haja cada vez mais estudos acadêmicos sobre eles, colocando meu grão de areia para elevar o nível de nossa cultura sobre ilustração, promovendo para que haja uma apreciação mais ampla dos livros e da leitura.

RB – Sobre A chegada, você reconhece que se propôs a “evitar os significados específicos e as referências codificadas. Os detalhes de cada cena, o mesmo que os personagens da história, estão sujeitos à livre interpretação do leitor”, e sobre uma ilustração concreta inspirada no hall de entrada de Ellis Island, você diz: “Não compreendemos este lugar e, portanto, só somos capazes de interpretá-lo no nível intuitivo ou emocional, nos convertemos também em imigrantes”. Não é uma frase que se poderia aplicar aos leitores de seus livros? Por acaso não somos “imigrantes” tentando decodificar um mundo novo e uma linguagem alheia?

ST – Sim, totalmente. E penso que todos os artistas e escritores somos “imigrantes” em certo ponto, tentamos olhar nossa própria cultura desde um ponto de vista externo, um pouco como antropólogos, ou também como crianças. Uma coisa que me atrai das experiências dos imigrantes é que parecem muito similares a essa visão que tem um artista ou um menino.

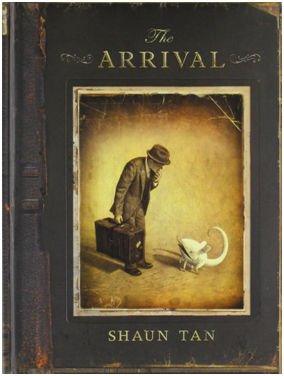

A chegada

RB – Em espanhol, o título deste livro (A Chegada) foi traduzido como Imigrantes. Que lhe parece essa mudança?

ST – Parece-me perfeito. Se tivesse podido, teria colocado um título completamente incompreensível, em uma linguagem inventada! Mas é o único texto que realmente é imprescindível no livro, ainda que seja só para catalogá-lo. Como regra geral, sou muito flexível com as traduções, e confio totalmente nas decisões que fazem os editores.

RB – O pássaro é um animal recorrente em seu imaginário, é por sua condição de animal migratório?

ST – Sim, e os padrões de migração são realmente fascinantes quando nos fixamos neles. Eles são motivados pela mesma necessidade de manter e transmitir a cultura (já que muitos animais herdam ideias culturais e comportamentos, tal como fazemos os humanos). Minha família também convive com pássaros, temos um loro chamado Diego, que agora tem 15 anos, e um periquito, Filip. Voam livremente por nossa casa, e são uma fonte constante de fascinação, cada um com sua própria personalidade.

RB – Seu blog se chama “The Bird King” (O rei pássaro), e adota o nome de um de seus livros de esboços. De onde vem esse personagem?

ST – É só um personagem que costumava desenhar todo o tempo, um pequeno pássaro com uma coroa. Não sei porquê, mas é um motivo recorrente, e um nome tão bom quanto qualquer outro.

Desenho realizado a mão em uma primeira edição de O rei pássaro

RB – Você é reticente ao uso das redes sociais. A que se deve isso? Qual sua opinião sobre a utilidade desta ferramenta para os ilustradores de hoje em dia?

ST – De fato, penso que são geniais, mas não quero passar tanto tempo usando-as, sou bastante complicado administrando meu tempo. Além disso, comecei trabalhando em uma certa era pré-digital, e desenvolvi minha carreira em grande parte sem as redes sociais. É realmente fantástico a facilidade que é intercambiar imagens e vídeos na atualidade, algo que era muito difícil no passado, assim como trabalhar com pessoas de outros países. Tecnologicamente, é um grande momento para trabalhar como ilustrador.

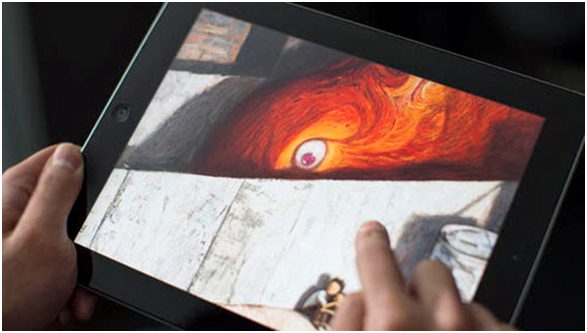

RB – Tem sentido fazer livros ilustrados em formato ebook? Ou é melhor adaptá-los, como tem sido feito com o app de As regras de verão, criando uma espécie de conteúdo extra para os que já têm o livro em papel?

ST – Creio que o ideal seria um bom ebook feito e pensado especificamente para esse formato, da mesma maneira que os grandes álbuns ilustrados se adaptam perfeitamente à forma física e o uso de um livro. O app de As regras de verão está longe de ser perfeito, mas é uma boa adaptação, e indica algumas possibilidades narrativas interessantes, como viajar “em” ou “fora de” uma imagem em lugar de só “através” dela. Tenho certeza que outros artistas estão propondo histórias fascinantes que realmente funcionem bem em um iPad, embora não esteja seguro de ter visto nenhum assim (ainda que eu não esteja muito atualizado). As possibilidades são infinitas.

Eu seguramente sempre preferirei os livros impressos, creio que em parte porque estou acostumado a eles, mas também porque estou interessado nas obras de arte como objetos – especialmente na medida em que utilizo materiais tradicionais como a pintura e a tela. Gosto das coisas que se fazem à mão, e que em seguida são apreciadas à mão.

App As regras de verão

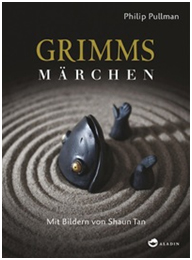

RB – Na edição alemã de Contos de Grimm contados por Philip Pullman você produziu a capa e as ilustrações a partir de esculturas. Quais vantagens oferece esta técnica frente à ilustração? Tem algo que ver com sua viagem ao México em 2007 e sua fascinação por essa cultura antiga e moderna?

ST – Sim, este trabalho foi muito influenciado pela arte popular mexicana e a escultura pré-colombiana, e também por esculturas inuit que vi no Canadá. Sempre gostei de escultura, mas nunca encontrei aplicação adequada para este tipo de ilustração até que o livro de Philip chegou à minha mesa, e vi a forte conexão entre os contos populares e a arte popular. A grande vantagem da escultura foi que me obrigou a uma certa simplicidade na forma, já que com frequência tendo a fazer as coisas excessivamente elaboradas (ou isso acredito eu). A argila, em particular, parece querer assumir naturalmente uma certa forma, e gosto de deixar que o material faça o que quer, deixando que mostre o caminho à minha imaginação, em lugar de ser ao contrário.

RB – Te explicaram por que não iam utilizar suas imagens nas edições inglesa e norte-americana?

ST – Somente o editor alemão encomendou esse trabalho, depois de que outras edições sem ilustrações já haviam sido publicadas (e os editores dos Estados Unidos e do Reino Unido optaram por não utilizar minhas ilustrações para as novas edições, não sei porquê). O trabalho será publicado na Espanha com uma edição diferente sem relação com os Contos de Grimm de Philip Pullman, e além disso incluirá muitas novas esculturas.

Escultura para o conto de Grimm “O afilhado da morte”

RB – Que conselhos poderia dar a um jovem ilustrador que esteja lendo esta entrevista e queira dedicar-se à ilustração de álbuns?

ST – O melhor conselho é geralmente o que te dás a ti mesmo! Assim que a minha sugestão é pesquisar o máximo possível sobre a indústria editorial, sobre os distintos selos, editores, e ver os livros não só como uma forma de arte, senão também como um negócio. É um trabalho sério como qualquer outro, e necessita ser abordado de uma maneira prática, tanto quanto artística.

Há que começar pouco a pouco, provar um montão de coisas diferentes, e não desanimar com o fracasso, creio que essa é a dificuldade maior para qualquer artista, porque certa quantidade de fracassos é inevitável. A maneira de lidar com o fracasso determinará o sucesso.

Também recomendaria refletir intensamente sobre o que te faz único como pessoa, e como isto pode expressar-se de uma maneira que é diferente do que fazem os demais. A imitação é muito útil até certo ponto, mas só com a finalidade de encontrar a tua própria voz, que acredito surge naturalmente de todo jeito, se você se dedicar bastante tempo trabalhando em vários projetos. Para terminar, sugiro um par de regras de ouro: em primeiro lugar, orienta tua carreira para aquilo que você gostava quando tinha onze anos, mais ou menos. Em segundo lugar, depois de aproximadamente 5.000 horas de prática, é provável que você chegue a ser muito bom desenhando, e o bom desenho é a base essencial de toda boa ilustração. As boas ideias não são suficientes, realmente é preciso ser capaz de desenhar bem. Portanto: prática, prática, prática!

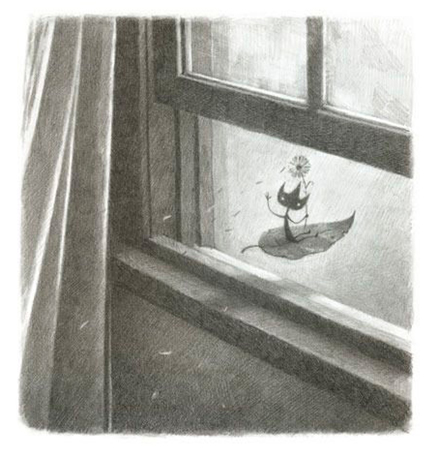

Ilustração de “Eric”, um dos Contos de lugares distantes

Vídeo de A chegada

Bibliografia comentada pelo autor

The Viewer, 1997

texto de Gary Crew

“O espectador foi o primeiro álbum ilustrado em que trabalhei, desenvolvido a partir de meu encontro inicial com Gary Crew, um conhecido escritor de Queensland que estava de visita em Perth, em 1995. Nos demos conta muito rapidamente de que compartilhávamos gostos e interesses sobre ficção científica, horror e ficção ilustrada. Além disso, ambos somos ilustradores e escritores em diferente medida: Gary originalmente queria ser ilustrador e eu originalmente queria ser escritor! Também compartilhamos o sentido do humor, e uma atração por temas obscuros e inquietantes, como se evidencia em O espectador, que foi publicado alguns anos mais tarde.”

Os coelhos, 1998

texto de John Marsden

“Os coelhos, escrito por John Marsden é em parte uma fábula alegórica sobre a colonização, contada desde o ponto de vista dos colonizados. Um narrador invisível descreve a chegada dos ‘coelhos’ com todo detalhe, um encontro que a princípio é amistoso, mas mais tarde se torna sinistro, quando se torna evidente que os visitantes são em realidade invasores. O estilo do livro é deliberadamente disperso e estranho, com texto e imagem transmitindo uma sensação geral de desconcerto e ansiedade à medida que os nativos (que são representados como numbats) observam a devastação ambiental que tem lugar sob uma nova e estranha cultura.”

Memorial, 1999

texto de Gary Crew

“Gary Crew e eu colaboramos muito estreitamente no desenvolvimento do texto e das ilustrações, de tal maneira que ambos se combinaram de uma forma interessante, simples e sugestiva. O que fez o tema do livro atrativo para ele e para mim foi que terminou sendo não sobre a guerra, os monumentos ou as recordações como ‘grandes temas’, senão as pequenas lembranças que consolam o dia a dia; na realidade, sobre a natureza da própria memória. Tratei de capturar isto nas ilustrações fragmentadas, às vezes desgastadas e descoloridas. Incorporei colagem em pinturas e desenhos para conseguir este efeito, usando tecidos, folhas, madeira, metal oxidado, fotografias, jornais e insetos. Devido a essa mescla, muitas das imagens não eram planas e não se podiam escanear de modo normal, assim tiveram que ser fotografas primeiro.”

A Coisa Perdida (The Lost Thing), 2000

“O que começou como uma história divertida, sem sentido, logo se converteu em uma fábula sobre todo tipo de questões sociais, com um final bastante ambíguo. Interessou-me muito a ideia de uma criatura ou pessoa que realmente não viera de parte alguma, nem tivera relação com nada, e estava ‘simplesmente perdida’. Queria contar a história desde o ponto de vista de um personagem que representaria como reagiria eu a isto, porque o narrador sou eu (ainda que eu normalmente recolhesse conchas do mar na praia, em lugar de tampas de garrafas)”.

A árvore vermelha (The Red Tree), 2001

“A árvore vermelha é uma história sem nenhuma narrativa particular; uma série de mundos imaginários distintos como imagens independentes que convida os leitores a extrair seu próprio significado, ante a falta de um sentido explícito. Como conceito, o livro está inspirado no impulso das crianças e adultos de descreverem sentimentos utilizando a metáfora – monstros, tormentas, sol arco-íris… Para além dos lugares comuns, busquei imagens que pudessem explorar mais a fundo as possibilidades expressivas deste tipo de imaginação compartilhada, que pode resultar ao mesmo tempo estranha e familiar. Uma menina sem nome aparece em todas as fotos, uma representação de nós mesmos; vive muitos momentos obscuros sem poder fazer nada, mas em última instância encontra algo de esperançoso ao final de sua viagem.”

A chegada (The Arrival), 2006

“A Chegada é uma história contada com uma série de imagens, sem palavras que poderiam parecer vir de uma época já esquecida. Um homem deixa sua esposa e seu filho em um povoado empobrecido, em busca de melhores perspectivas em um país desconhecido do outro lado do vasto oceano. Com o tempo, se encontra em uma cidade estrangeira de costumes desconcertantes, animais peculiares, objetos flutuantes curiosos e linguagens indecifráveis. Com uma maleta apenas e um punhado de moedas, o imigrante deve encontrar um lugar onde viver, algo para comer e um trabalho. É ajudado pelo caminho por amáveis desconhecidos, cada um com sua própria história: momentos de luta e sobrevivência em um mundo de violência sem sentido, agitação e esperança.”

Contos de lugares distantes (Tales From Outer Suburbia), 2008

“Contos de lugares distantes é uma antologia de quinze histórias ilustradas muito curtas. Cada uma é uma situação estranha ou evento que tem lugar em um mundo suburbano e familiar; a visita de um estudante de intercâmbio do tamanho de uma noz, uma criatura marinha no jardim da frente de uma casa, um novo quarto que aparece na casa de uma família, uma máquina sinistra instalada em um parque, um búfalo sábio que vive em um solar… O verdadeiro tema de cada história é como a gente comum reage a estes incidentes, e como seu significado é descoberto, ignorado ou simplesmente mal entendido.”

Esboços de uma terra sem nome (Sketches from a Nameless Land), 2010

“Trata-se de um volume complementar de A Chegada, que contém 50 páginas com meus esboços, materiais de investigação e comentários sobre a evolução deste projeto. Atualmente, é parte de uma edição especial publicada por Hachette Australia em 2010.”

O rei pássaro e outros esboços (The Bird King and other sketches), 2011

“O rei pássaro é uma coleção de vários esboços: notas aleatórias, desenhos preliminares para livros, projetos de cinema e teatro, páginas e esboços e desenhos da natureza. Cada um deles representa algum aspecto de um processo de trabalho, pelo qual as histórias geralmente evoluem a partir da investigação visual e rascunhos rápidos. Também são peças ‘inacabadas’ criadas em uma só seção, não previstas inicialmente para publicação, e por essa razão podem ser mais reveladoras de um estilo pessoal (e de minhas obsessões particulares) que outras obras mais terminadas.”

The Oopsatoreum, 2012

“Após a exitosa exposição de curiosidades The Odditoreum, a produtora do Sydney Powerhouse Museum, Helen Whitty, recorreu a mim com uma ideia para outra exposição que mostrasse histórias fictícias a partir de objetos reais, mas bastante estranhos, de seus arquivos. Enquanto que The Odditoreum recorria aleatoriamente desde balas de canhão medievais a traças de engenharia genética, a ideia de Helen para The Oopsatoreum era fazer uma narrativa mais global, com certa ênfase em objetos mecânicos. Respondi criando o personagem de um inventor, Henry A. Mintox, cuja carreira foi um fracasso, e portanto era desconhecido para o grande público até esta ‘retrospectiva’. Muitos dos objetos reais, desde fones de ouvido a um cachorro mecânico, os reinterpretei como inventos falidos. Em alguns casos porque eram demasiados adiantados em seu tempo, como uma primeira tentativa de introduzir mensagens de texto em um celular usando uma tecnologia prévia à eletrônica.”

Contos dos irmãos Grimm, 2013

seleção e adaptação de Philip Pullman

“Quando menino, era mais obcecado por escultura que a pintura e o desenho, por trabalhar com argila, papel machê e pedra-sabão, e me lembrei disso quando revisava minha coleção de livros sobre arte indígena, em particular a escultura inuit e estatuetas pré-colombianas do México. Muitas destas pequenas esculturas são tremendamente narrativas e oníricas, e me ofereceram uma maneira de enfocar as histórias dos irmãos Grimm como parte de uma antiga tradição criativa. As obras que terminei criando espero que transmitam o espirito de cada conto sem ilustra-los, como artefatos anônimos em um museu aberto a todo tipo de intepretações.”

As regras do verão (Rules of Summer), 2013

“Ainda que em um primeiro momento este possa parecer um livro para crianças, me interessam muito os temas universais que regem qualquer relação pessoal sem importar idade, gênero ou origem, dos irmãos aos melhores amigos, companheiros de trabalhos ou sócios. O universo privado da imaginação e o conflito que pode existir aqui sempre desafia qualquer explicação e é, creio, representado melhor como uma espécie de sonho compartilhado.”