Recentemente assistimos (de boca aberta) a uma surpreendente notícia com o título: “Vetada Chapeuzinho Vermelho por sexista“. Numa biblioteca escolar da Catalunha, a associação de mães e pais (AMPA) havia retirado 200 títulos (200! 30% da biblioteca) por considerá-los “tóxicos”. A decisão foi tomada depois que um grupo de mães leu “com perspectiva de gênero” os quase 600 livros da biblioteca. Ante o rebuliço que a notícia causou se apressaram a esclarecer que a Chapeuzinho não havia sido retirada, ainda que não houvesse passado no teste segundo seus critérios. Nessa retificação também deixaram escapar que as crianças são infantes sem capacidade crítica, de perspectiva histórica, analítica...

Censurar livros destinados às crianças é uma prática tão velha como a história do livro e da pedagogia. Todos conhecemos histórias de livros queimados, sequestrados, adaptados, incluídos em listas… Até aqui, nada estranho, pois os livros circularam, foram lidos e confrontaram pensamentos diferentes.

As justificativas: motivos morais, sociais, ideológicos e pedagógicos. Muitas vezes esta censura foi exercida desde instituições públicas tanto de regimes totalitários como democráticos. Recordemos a proibição que sofreu a obra de Maurice Sendak, Na cozinha noturna, reprovada porque aparecia um menino nu. Claro que foi nos anos sessenta do século passado e nos Estados Unidos. Ou a obra de Tomi Ungerer, cuja publicação foi vetada, desde 1973, naquele país desde.

Mais recente, mas, ainda no século passado, foi a queixa de alguns leitores dizendo que no best-seller Onde está Wally? aparecia uma mulher de topless!

Um pouco de gritaria foi suficiente para “vesti-la”:

Nos últimos anos (recordemos que estamos no século XXI), temos assistido perplexos a notícias como a que nos presenteou em 2015 o prefeito de Veneza proibindo 49 livros que promulgavam mensagens homossexuais. Entre eles estava Pequeno azul pequeno amarelo de Leo Leonni onde, como todos sabemos, a cor azul abraça tão forte a amarela que fazem nascer a cor verde. A intervenção do cantor Elton John, que tem casa nessa cidade, exigiu uma volta atrás e a lista acabou ficando somente com dois títulos.

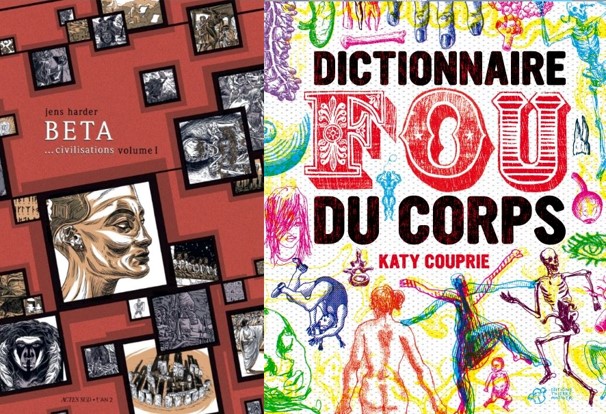

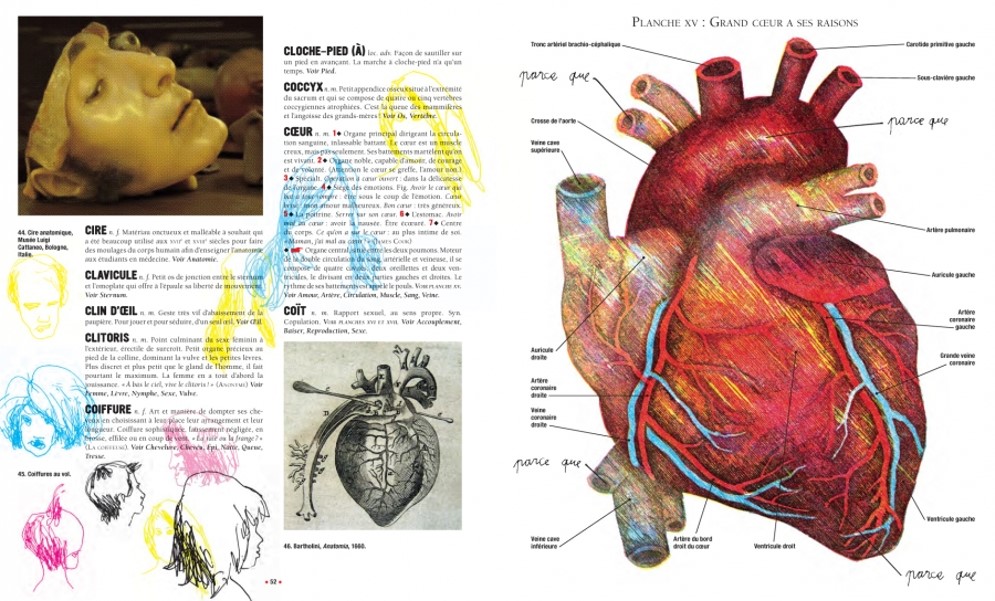

Recentemente, em Paris, a Prefeitura decidiu dar a ordem de retirar dois livros das bibliotecas. Dicionário louco do corpo de Katy Couprie (livro premiadíssimo) e BETA de Jens Harder. Sobre este último o comitê de censura disse: Tem cenas que podem impressionar às crianças ou a seus pais e solicitamos que sejam guardados a chave. Não sabemos o que foi mais surpreendente: se a proibição ou que existia esse comitê de vigilância de livros.

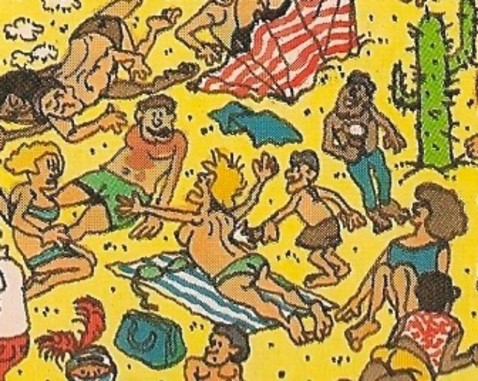

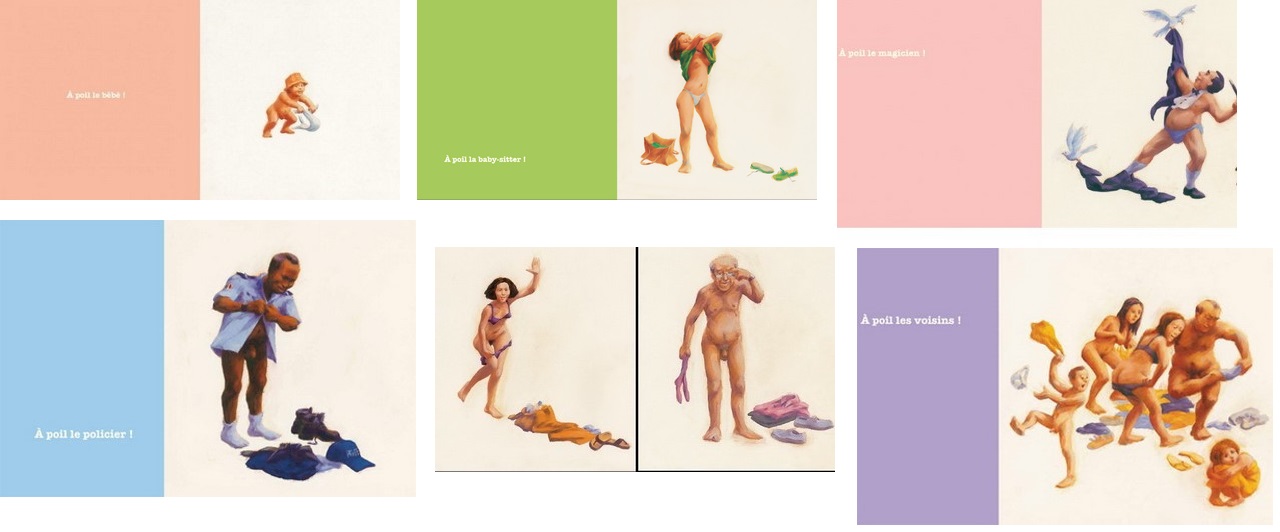

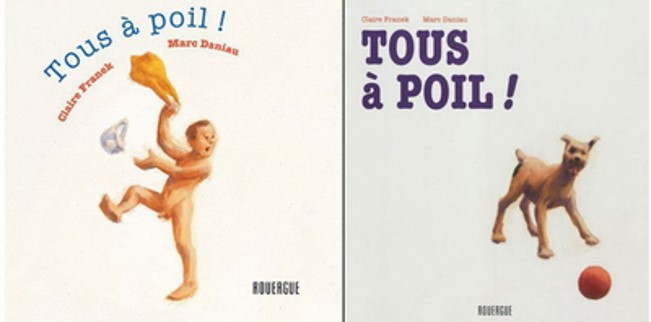

Também na França se levantou uma grande polêmica em 2014 quando um político ultraconservador denunciou o libro Tous à poil! (Todos nus) porque acusava este livro, incluído numa lista de livros do ensino fundamental I, de promover a decadência. No livro, um grupo de pessoas vai à praia e, animadas pela primeira que tira a roupa, todos a tiram para tomar banho.

Para mim o preocupante, não é que um livro incomode alguém, mas que, no final, os editores mudem a capa:

Todo este controle e esta vigilância acaba repercutindo, como é lógico, nos fazedores de livros: editores, escritores e ilustradores. A profissionalização do setor, a globalização, a internacionalização e as múltiplas possibilidades de publicar livros em vários países e, por tanto, culturas, fez com que nos últimos anos se tenha tomado muito cuidado com o que se publica.

Tenho perguntado a vários escritores e ilustradores e me contaram que, muitas vezes, os editores lhes dizem “isto, melhor não”, ou lhes solicitam trocas de algum tipo (vestir uma criança, tirar uma imagem ou, simplesmente, recortar algum elemento que não gostam sem avisar, como o que ocorreu a uma amiga tradutora quando a editora simplesmente tirou uma referência ao aborto do seu texto). Também os autores andam com cautela: evitam palavras difíceis de entender em outros países ibero-americanos ou, ante o dilema de ilustrar um livro e ter que desenhar crianças, devido a questões lógicas como “desenhar um menino ou uma menina, gordo, fraco, loiro, moreno, alto, baixo, etc.”, optam diretamente por desenhar animais. Ou será que não percebemos que os livros para crianças seguem cheios de animais em lugar de representar a infância?

A ambiguidade, necessária à literatura, começa a diluir-se: em muitos casos os textos carecem de camadas que permitam diferentes interpretações, lhes faltam temas comprometidos com a política, os direitos humanos, a história recente, o corpo humano, a sexualidade. O humor, claro, é um dos grandes ausentes. Como todos sabemos o humor se baseia na parodia, no ridículo, no zombar-se dos demais. E ninguém quer ser acusado de ofender os outros.

Gostaria de voltar aos anos 80. Em uma universidade dos Estados Unidos se começava a usar o termo “politicamente correto”. Era um movimento de estudantes que queriam mudar a linguagem para evitar ofensas. Em lugar de dizer “preto” tem que dizer “pessoa de cor” ou “afro americano”, os “velhos” são “idosos”, não se pode dizer “retardado”, mas “pessoa especial” e assim uma larga lista que buscava suavizar, mediante a palavra, qualificativos considerados depreciativos.

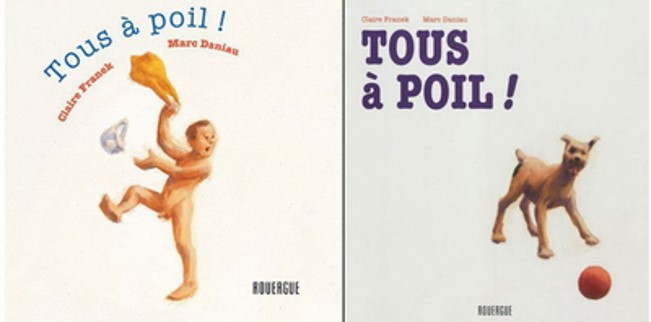

Em 1990, durante o auge deste movimento, um cômico, James Finn Garner, publicou um livro com seus programas onde aplicava esta norma aos contos tradicionais. Seu livro se chamava Contos infantis politicamente corretos e foi um grande sucesso. O Chapeuzinho Vermelho começava assim:

Era se uma vez uma jovem chamada Chapeuzinho Vermelho que vivia com sua mãe na beira de um bosque. Um dia, sua mãe lhe pediu que levasse uma cesta com fruta fresca e água mineral a casa de sua avó, não porque considerava uma tarefa própria de mulheres, atenção, mas porque representava um ato generoso que ajudava a fortalecer a sensação de comunidade.

Muita água rolou desde então, mas hoje em dia, este conto poderia perfeitamente estar impresso e ilustrado e não seria de forma alguma considerado cômico. O “politicamente correto” chegou para ficar. A literatura e os livros para crianças, começam a ser lidos com essa lupa de amplo alcance. Branca de Neve é considerada imoral por viver com sete anões e, desde logo, odiamos a todas as princesas – exceto as que soltam pum – por perpetuar modelos machistas. Qualquer um pode dar sua opinião e decidir que não gosta do livro porque atenta contra sua minoria, seja esta a das mães solteiras, a dos veganos (que chegam a dizer que Vamos caçar um urso não é apropriado para crianças), ou as feministas que diretamente censuram um livro se uma mulher aparece na cozinha ou se insinua que é “esposa”.

Coisas que acontecem na sociedade são transpostas para os livros para crianças. Estou pensando na notícia dos 650 padeiros de toda Espanha que solicitaram a RAE – Real Academia Española – tirar o refrão “pão com pão, comida de tontos” para tentar valorizar sua profissão. Para sua campanha, conseguiram 4.000 assinaturas que entregaram pessoalmente. Hoje em dia, tudo é susceptível de ofender. A cada dia, no jornal, temos novas notícias. Por exemplo, uma mulher que pediu a retirada do quadro Teresa sonhando de Balthus (Balthasar Klossowski) do Metropolitan Museum por considerá-la “perturbadora”. Neste caso, o museu se negou, mas no Reino Unido, a Manchester Art Gallery retirou uma obra do prerrafaelita William Waterhouse, Hilas e as ninfas, para abrir um diálogo em torno do papel da mulher na arte. Inclusive, pode-se até levar em consideração alguém que diz que não gosta de Matisse porque “ele sai das linhas ao colorir”.

Cada vez somos mais e cada dia crescem as minorias. Não importa se é aficionado à gatos, se é advogado, padeiro ou chinês de segunda geração: têm o direito de se ofender e denunciar. A dramaturga americana Eve Ensler, conhecida por sua obra Os monólogos da vagina representado mil vezes, viu como sua obra foi cancelada em um colégio de mulheres por ser ofensiva contra as “mulheres sem vagina”.

Neste cenário, como criar livros para crianças? Como escrever sem medo frente a este controle selvagem e imprevisível? Que fazer com esta polícia do pensamento? Como não pensar que os criadores se autocensuram, inclusive de maneira inconsciente? Onde há a transgressão, a ambiguidade, o simbólico, em um mundo que está lendo tudo de maneira literal? Porque este é um dos assuntos mais delicados, a meu modo de ver: ler a literatura como se fosse um curriculo. Falar deste tema com amigos ilustradores desencadeia uma quantidade de anedotas. “pediram para eu tirar o copo de vinho que bebia o pai enquanto cozinhava”; “eu tive que tirar a frase ‘quero dormir em sua cama’ que uma menina dizia a seu pai”; “eu tive que por roupa em um menino que estava só de cueca.”

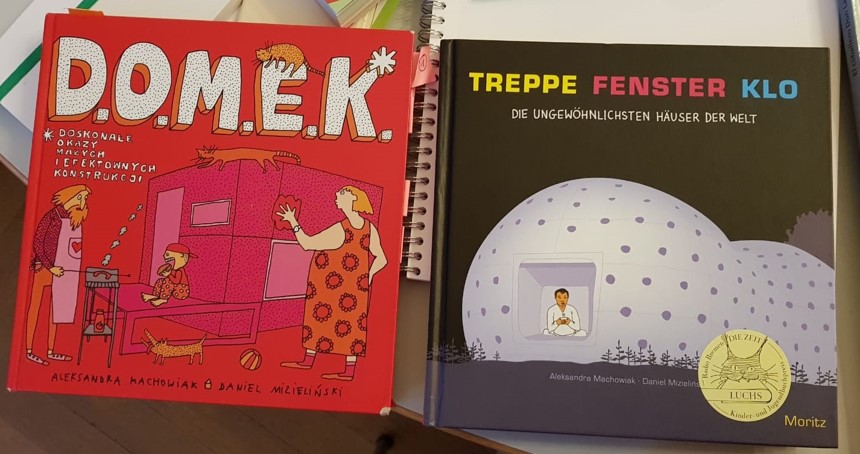

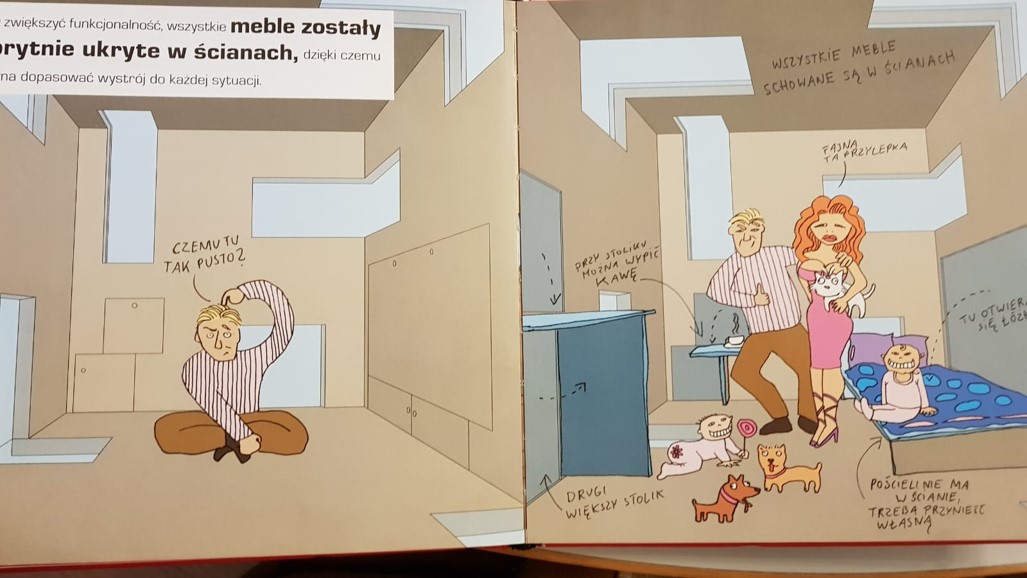

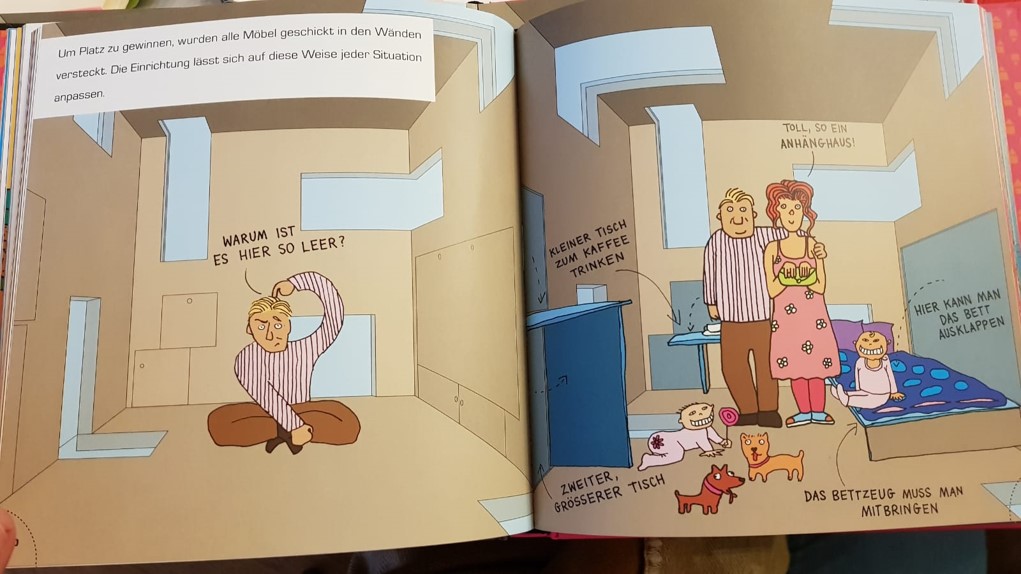

Enquanto estava escrevendo estas linhas, uma amiga me enviou a tradução para o alemão de um livro polonês. Um livro de uma dupla de sucesso do momento, Alekxandra e Daniel Mizelinska, autores do já traduzido em portugues pela WMF Martins Fontes Atlas do Mundo e Qué será de ti? e Paténtalo.

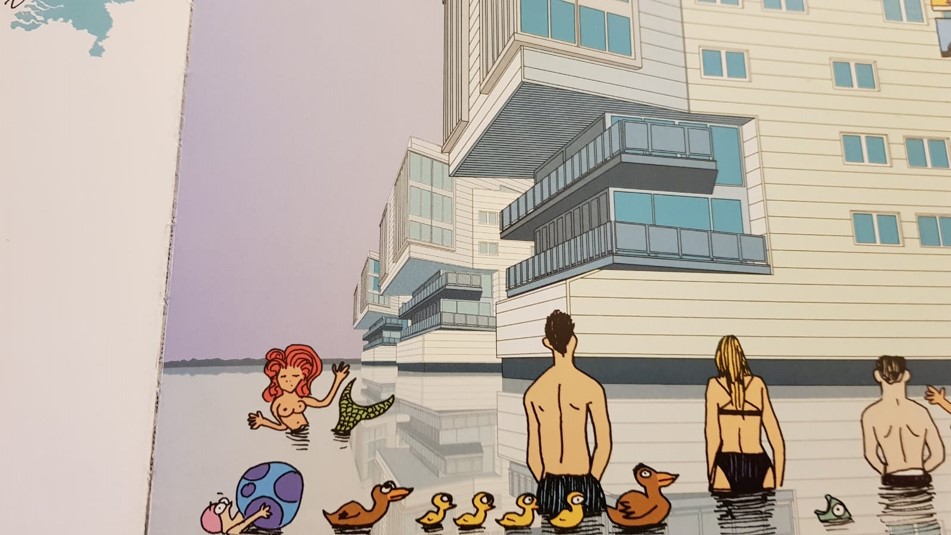

Na edição alemã colocaram um sutiã na sereia…

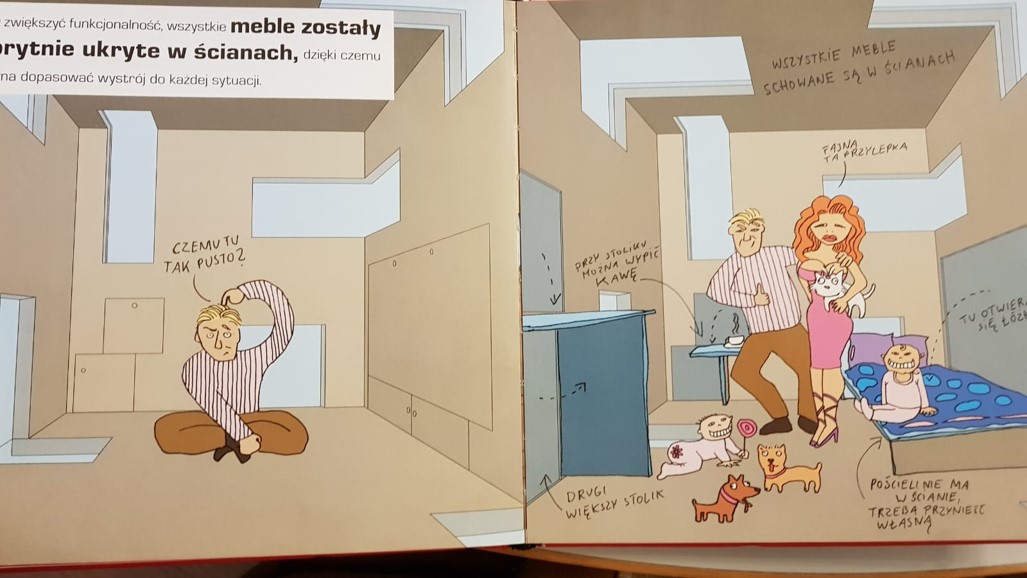

… e trocaram o o perfil de uma mulher:

Se isto ocorre com dois autores de sucesso que poderiam, simplesmente, dizer não a essas mudanças, somente eles, o que acontece então, com os que estão começando ou precisam publicar seus livros porque vivem deles? A indústria e o mercado tornam inofensivos os criadores. Ungerer e Roald Dahl, por exemplo, seriam impublicáveis hoje em dia.

A correção política se apresenta como uma forma de submissão e está estampada nos livros para crianças: se publica muitíssimo (o ano passado, na Espanha, houve mais de 7000 solicitações no ISBN para livros infantis). Desta quantidade, podemos dizer que há livros que incomodam? Na verdade, muito poucos. E quando isso acontece, não há risco. Significa que os livros já chegam muito editados (leia-se: censurados, disfarçados pelo politicamente correto). Para mim, é um passo atrás.

Se nos anos 70 se buscava romper tabus e acabar com as censuras, hoje se trabalha para criar novas censuras. Ante este confuso panorama não é de estranhar que ninguém queira arriscar-se. Cada etapa da criação tem uma espécie de inquisidor que diz o que não se pode fazer. Juízes, geralmente com pouco talento e muita boa intenção, como as mães da escola catalã, que só aceitam livros como O avental do pai e outros cujas “intenções” são muito claras desde o primeiro olhar. A literatura para crianças está sujeita a essa ânsia puritana. Na Alemanha, um clássico como A pequena bruxa, de Otfried Preussler, que vende 50.000 exemplares por ano, está sendo passado por essa “lavadora mental” para remover do texto dois meninos, um disfarçado durante o carnaval de esquimó e o outro de negro. A editora negocia duramente com os herdeiros que se defendem dizendo que o autor não era racista. Mas para alguns parece que era sim.

Não importa de onde seja nem o que tenha escrito, se coloca a palavra “negro”, toda sua obra vai ser questionada. Os valores estéticos passaram a um segundo plano ou, melhor, deixaram de ser levados em conta. Além do mais, cada grupo tem uma legião de “escritores” que vão usar os contos, livres de direitos autorais, para reescrevê-los segundo seus dogmas. O que fazem então, são panfletos pedagógicos com sua ideologia cujo objetivo parece ser nos afastar da arte e da literatura, evitar a toda custo a experiência estética.

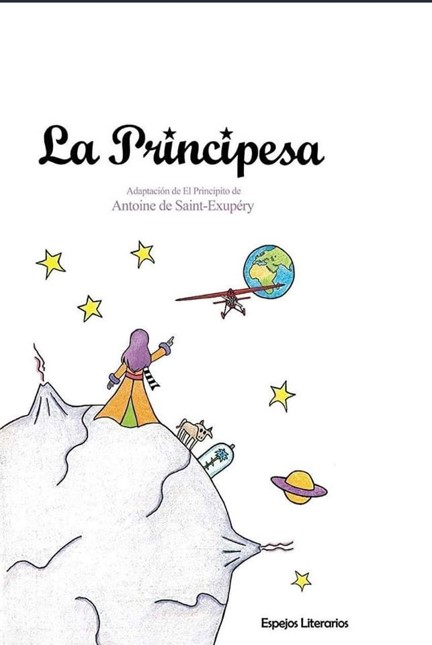

O caso mais recente é uma versão do O Pequeno Príncipe intitulada A Pequena Princesa. Os autores indicam que, além de ser uma tradução de gênero, se reescreve com uma mulher protagonista que viaja a planetas onde os ofícios são desempenhados indistintamente por homens e mulheres, onde os animais recebem um tratamento mais amável que na obra original e a rosa se transforma em um cravo.

A ideia é que pessoas pertencentes a grupos tradicionalmente discriminados possam ver refletida sua realidade e, assim, construir uma visão de mundo mais ampla e inclusiva que aquela que encontramos atualmente em nossas sociedades. Este sim seria um livro aprovado pelos “leitores sensíveis”, uma nova figura nas editoras que detecta possíveis ofensas a qualquer minoria e, com certeza, as mães bem pensantes.

Mas, queremos que a literatura se converta nisto? E, só fez apenas começar…

Os grandes prejudicados, no meu modo de ver, são a literatura e, desde logo, os leitores. Uma palavra que eu associo com arte, provocação, discurso estético, ruptura de tradições, ruptura de regras, e imaginação e que está deixando de ter conotações estéticas. A escrita, a criação, é transgressora por natureza, tem o gene da exploração e da aventura. Uma literatura “social” é a morte da invenção.

A literatura não está nem ai com esse mundo feliz de maridos que compartilham as tarefas domésticas. Não é sua inquietação. E gostaria de terminar dando-lhe a palavra. Se pudéssemos trazê-la aqui, diria: “Eu não estou aqui para respeitar.”

Tradução Lurdinha Martins

Imagem: Ilustração de Marc Daniau para Tous À Poil, Éditions du Rouergue, Paris, 2011.